Инструментарий для прядения.

Еще на самых ранних стадиях развития цивилизации люди умели перерабатывать волокна, животного происхождения в текстильные изделия. Изготовление текстильного полотна – одно из древнейших ремесел, за многие тысячелетия существования которого было создано множество технологий и приемов.

Собственно прядение, до широкого ввода в практику ручной самопрялки в развитом Средневековье, выполнялось при помощи веретена и пряслица, о чем свидетельствуют многочисленные находки – от неолита до Нового времени. С их помощью продолжали прясть даже тогда, когда самопрялка стала хорошо известна. Считалось, что пряжу основы, которая должна быть сильнее и тоньше скручена, достаточно тщательно можно изготовить только с помощью веретена.

Находки пряслиц разной массы коррелируют с качеством тканей из тех же археологических комплексов. Например, в Гданьске в раскопе №1 найдены пряслица массой 20–27 г, т.е. довольно тяжелые, там же была и толстая пряжа. Пряслица из более поздних слоев массой 7–15 г соответствовали более тонким тканям (Ежи Майк, 1988).

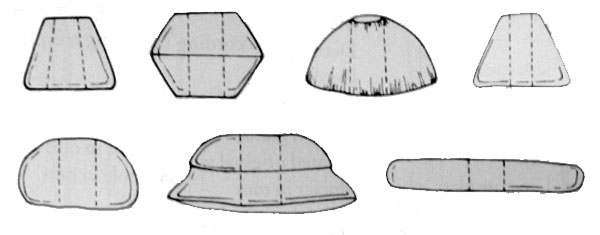

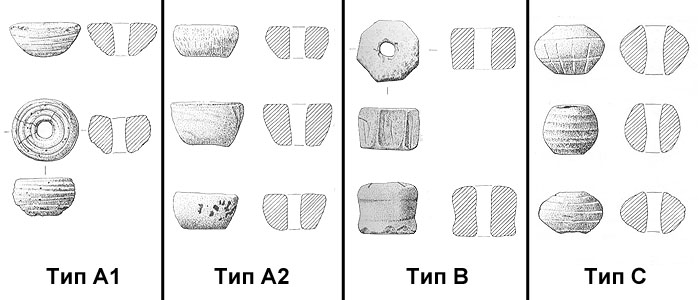

Пряслица изготовляли из различных материалов – шифера, песчаника, свинца, кости, глины и даже янтаря. Мы не будем останавливаться на подробном анализе и классификации типов пряслиц для всех областей циркумбалтийского региона, напомним лишь их основные типы:

Тип А – усеченная полусфера. В свою очередь подразделяется на

подтипы А1 и А2.

Тип В – цилиндр.

Тип С – сфера, усеченная с обоих полюсов.

(Необходимо отметить, что эта классификация охватывает не все материалы. В частности, не учитываются биконические пряслица, характерные для культуры сопок - М.П.)

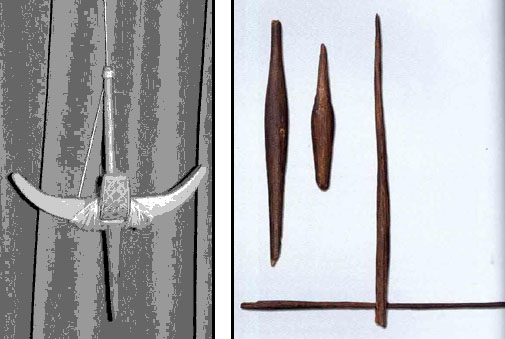

Веретена встречаются различных типов, размеров и масс. Рассмотрим некоторые типы веретен, широко распространенные на территории Северной Европы. Все веретена, на которые надевалось пряслице для увеличения инерции вращения, представляли собой прут, также есть варианты с перпендикулярной крестовиной. Прут был либо гладким, либо имел на верхнем конце крючок, «ласточкин хвост» или расщеп для зацепа нити. Для прядения без использования пряслица или для прядения с упором в плоскость, существовали веретена, утяжеленные эллипсовидным утолщением. Подобные утолщения могли находиться как на верхнем или нижнем конце веретена, так и посередине (Oostergard, 2004). Прядут веретеном с подобными утолщениями так же, как и веретеном с пряслицем. Подробнее читайте об этом в разделе «Способы прядения». Длина веретена напрямую зависела от веса пряслица. Соответственно, каждый тип сырья соотносился с пряслицем особой массы и веретеном определенной длины, о чем более подробно расскажем ниже.

Вопреки сложившемуся мнению, пряслице не всегда необходимо для прядения. Например, для усиления инерции часто используют подручный материал (например, сухой фрукт/овощ), который необходим на начальной стадии прядения, а впоследствии его снимают и пользуются весом спряденной и намотанной на веретено нити (Hald, 1941).

К тому же существует такое приспособление, как веретено с перекладиной. Это наиболее древнее и примитивное орудие прядения, которым пользуются по всей Скандинавии, от Финляндии до Оркнейских островов, по сию пору. На веретено перпендикулярно крепят щепу или крестовину. Через нее перехлестывают петлю и начинают прядение. Подобным образом лапландские охотники и рыбаки западной Норвегии изготавливают снасти из конского/животного волоса. Подтверждают существование подобного приспособления находки веретен из Рибе, с небольшими отверстиями в теле прута, датируемые эпохой викингов (Bender Joorgensen, 1991).

Современный вид веретена с перекладиной и раннесредневековое веретено с перекладиной из Гренландии.

Комбинации сортов шерсти и характеристик системы «пряслице– веретено» в итоге дают нити различных физических свойств. В археологическом материале мы часто встречаем нити утка и основы с отличающимися свойствами и составом. Тонина нитей также часто различна. На примере анализа нитей из археологических текстильных образцов польского поморья можно проследить тенденции использования пряжи различной тонины в течение VII–XIII вв.

Установлено, что в польских тканях Сантока (VII–первая половина IXв.) толщина основы колеблется между 0,38 и 0,80 мм, средняя толщина в 22 пробах составляет 0,57 мм. Уток этих тканей всегда толще: от 0,46 до 0,90 мм, в среднем 0,73 мм.

В тканях из Волина (33 образца), датируемых IX–X вв., пряжа основы имеет толщину от 0,29 до 2,40 мм, в среднем 0,87 мм, а в утке – от 0,36 до 2,97 мм, в среднем 1,41 мм. В комплексе тканей из Волина (рубеж X/XI–XIII вв.), насчитывающем 11 фрагментов, пряжа толще, чем в тканях из Сантока. Толщина основы составляет 0,47–2,03 мм, в среднем 0,99 мм, а утка 0,85–5,42 мм, в среднем 2,33 мм. В целом, тонина пряжи волинских тканей IX–XIII вв. в основе составляет 0,29–2,40 мм (в среднем 0,91 мм), а в утке 0,36–2,97 мм (в среднем 1,57 мм) (Erzy Maik, 1988).

У нас нет данных о минимальной и максимальной тонине пряжи конца X в. и XI в. из Гданьска. Средняя же тонина основы в этих тканях составляет 0,66 мм, а утка – 1,11 мм (м11). В XII и XIII вв. тонина пряжи в гданьских тканях уменьшается. Толщина основы самой тонкой ткани составляет 0,29 мм, самой толстой – 0,88 мм; средняя толщина основы составляет 0,55 мм. Уток толще – от 0,32 до 2,12 мм, в среднем 0,80 мм.

Из находок в Камень-Поморском (X–XII в.) и Накеле (XII в.) было исследовано по 7 тканей. Комплекс из Камень-Поморского имеет основу толщиной 0,54–0,57 мм, в среднем 0,64 мм, а уток 0,87–1,67 мм, в среднем 1,22 мм. Тонина пряжи тканей из Накела похожа: в основе от 0,5 до 1,2 мм, в среднем 0,73 мм, в утке 0,8–1,6 мм, в среднем 1,05 мм. Средняя толщина основы 6 тканей с корабля №1, найденного в Пуцком заливе (первая половина XIII в.), – от 0,75 до 1,14 мм, а утка 1,17–1,89 мм. Тонина пряжи в раннесредневековых тканях значительно больше, чем в тканях предыдущих и последующих периодов.

Остановимся подробно на наиболее важных вопросах, связанных с практикой прядения. Какое пряслице и веретено нужно взять, чтобы спрясть нить с заданными характеристиками? Сколько метров будет в 100 г пряжи? Какой сорт шерсти больше всего подходит для изготовления тонкой, «крутой» нити, а какой – для пушистой, толстой?

Подобные экспериментальные данные опубликовала Ева Андерссон в своей монографии «Tools for Textile Production from Birka and Hedeby» (Eva Andersson, 2003).

Эксперимент проводили с тремя типами шерстяного волокна, каждый из которых представлен двумя сортами: чесаный волос 1 и 2 сорта, волокно с равными долями гребенного волокна и подпуши 1 и 2 сортов, короткое кардное волокно с преобладающей пуховой фракцией. Испытывали 2 вида веретен – короткое (13 см) и длинное (20–25 см). Использовали пряслица 4 групп – 5 г, 10 г, 20 г и 30 г.

В первой серии эксперимента испытывали чесаную длинную шерсть камвольного гребенного типа.

| Вес пряслица, г | Длина веретена, см | Сорт шерсти | Длина нити в 10 г | Количество нитей на 1 см основы в сарже |

| 5 | 13 | 1 сорт | 210,5 | 32,5–37,5 |

| 5 | 13 | 2 сорт | 179 | 27,5–32,5 |

| 10 | 25 | 1 сорт | 169 | 25–30 |

| 10 | 25 | 2 сорт | 101 | 22,5–27,5 |

| 20 | 25 | 1 сорт | 123 | 17,5–22,5 |

| 20 | 25 | 2 сорт | 59,5 | 17,5–22,5 |

| 30 | 25 | 1 сорт | 71 | 10–15 |

| 30 | 25 | 2 сорт | 39 | 7,5–12 |

Вторую группу данных составляют результаты испытаний смешанного волокна (гребенная шерсть + подпушь)

| Вес пряслица, г | Длина веретена, см | Сорт шерсти | Длина нити в 10 г | Количество нитей на 1 см основы в сарже |

| 5 | 13 | 1 сорт | 140 | 30–35 |

| 5 | 13 | 2 сорт | 117 | 25–30 |

| 10 | 25 | 1 сорт | 123 | 22,5–27,5 |

| 10 | 25 | 2 сорт | 92 | 20–25 |

| 20 | 25 | 1 сорт | 108 | 15–20 |

| 20 | 25 | 2 сорт | 52 | 15–20 |

| 30 | 25 | 1 сорт | 60 | 7,5–12,5 |

| 30 | 25 | 2 сорт | 39 | 5–10 |

В третьем цикле испытаний работали с пуховым и короткошерстным тонким волокном, не использовали пряслица весом 5 г и короткое веретено, т.к. с их помощью невозможно прясть качественную «закрытую» нить (автор указывает на то, что нет необходимого баланса между веретеном, пряслицем и пряжей).

| Вес пряслица, г | Длина веретена, см | Сорт шерсти | Длина нити в 10 г | Количество нитей на 1 см основы в сарже |

| 10 | 25 | 1 сорт | 53 | 10–15 |

| 10 | 25 | 2 сорт | 52 | 12,5–17,5 |

| 20 | 25 | 1 сорт | 41.5 | 5–10 |

| 20 | 25 | 2 сорт | 39 | 10–15 |

| 30 | 25 | 1 сорт | 30 | 5–10 |

| 30 | 25 | 2 сорт | 26 | 2,5–7,5 |

Подобный эксперимент внес неоценимый вклад в методику изучения археологических образцов текстиля. Вычислив средние веса пряслиц, найденных в слоях памятника и сравнив данные с плотностями и тониной нитей в тканях можно более полно изучить особенности местного производства и предположить процент импорта. Также эти данные, несомненно, помогут тем, кто занимается реконструкцией текстиля. Пользуясь этими таблицами, можно рассчитать основные параметры будущей ткани, правильно выбрать пряслице и веретено, выйти на расчетное количество пряжи.

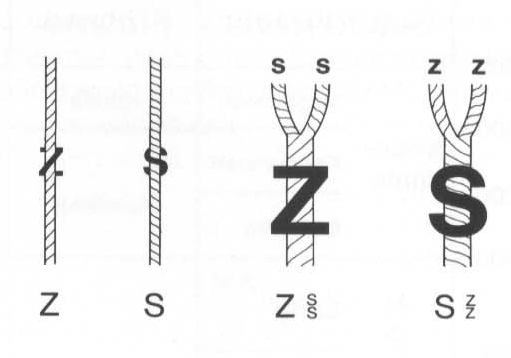

Направление крутки волоко в нитях.

Следующей, после тонины, характеристикой пряжи является

направление крутки. В зависимости от направления кручения (к себе или от

себя), можно получить нити с разным направлением крутки (Z и S).

Традиционно наиболее древней считается Z-крутка (по солнцу), однако

известно и кручение от себя – S-крутка. Витки Z-нити восходящие, S-

нити – нисходящие.

Следующей, после тонины, характеристикой пряжи является

направление крутки. В зависимости от направления кручения (к себе или от

себя), можно получить нити с разным направлением крутки (Z и S).

Традиционно наиболее древней считается Z-крутка (по солнцу), однако

известно и кручение от себя – S-крутка. Витки Z-нити восходящие, S-

нити – нисходящие.

На рисунке справа: Направления крутки первичной и

вторичной пряжи:

Z – по часовой стрелке, к себе; S – против

часовой стрелки, от себя.

Й.Каминьска и А.Нахлик, описывая в 1950-х годах гданьские ткани, не смогли выяснить, каким образом в раннем средневековье получалась пряжа крутки S. Не помогли консультировавшие их народные пряхи-ткачихи, которые, как оказалось, не умеют прясть нить S ни на прялке, ни вручную с использованием веретена (Ежи Майк, 1988). Было высказано предположение, что первичную нить Z-кручения изготавливал правша, а S – левша. А также что, возможно, при прядении левой рукой получится крутка S. По нашему мнению, эта проблема кажущаяся и надуманная. Поворачивая веретено правой рукой, можно получить нить крутки Z или S, это зависит исключительно от расположения руки и способа прядения.

Историографические материалы свидетельствуют о применении нитей разнонаправленной крутки в текстильных археологических образцах в равных пропорциях, что никак нельзя объяснить только лишь работой левши и правши. Ежи Майк в своей монографии о текстиле польского Поморья высказывает мнение, что Z- и S-крутка являются отражением специализации пряжи в зависимости от длины волокон исходного сырья, из которого она изготовлена, и от целей последующего ее использования.

Считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что описанная выше система Z–S-направлений относится именно к первичной пряже, а не ко вторичной пряже, скрученной из двух и более нитей, которую впоследствии заправляют в ткацкий стан, т.е. никоим образом не является характеристикой Z/S утка/основы, хотя на механические свойства вторичной пряжи несомненно влияет, т.к. вторичное кручение пряжи идет в направлении, противоположном первичному. То есть, если первичная нить свита в направлении S, то, чтобы стабилизировать крутку, вторичную пряжу тростят в Z-направлении, что еще раз убеждает авторов в несостоятельности теории, предполагающей специализацию прях-левшей и правшей на разных направлениях крутки.

На примере микрофотографий нитей археологических образцов тканей Старой Ладоги показаны первичные нити Z- и S-крутки и вторичной ZS и SZ соответственно.

Первичная пряжа Z-крутки

Первичная пряжа S-крутки

Вторичная SZ-крутка

Вторичная ZS-крутка

| Предыдущая часть | Другие части статьи | Следующая часть |