Раскроенные детали обуви скреплялись нитками, которые для прочности вощили. Нитки изготовлялись из волокон льна и конопли, вероятно, непосредственно мастером, о чем свидетельствуют находки гребней для расчесывания льна, льнотрепалок, пряслиц и т.д.

Различия в способах скрепления между частями верха обуви и подошвы с верхом четко фиксируются археологически. Выкроенные заготовки обуви соединялись ниточными швами, которые отличались друг от друга способами нанесения.

Среди швов можно выделить наружные (или сандальные), выворотные и потайные.

Наиболее простым представляется наружный (или сандальный) шов. При выполнении

этого шва детали обуви складывались лицом наружу и прошивались по краю.

По наблюдениям Д.И.Соловьева, подобный шов появляется довольно поздно, в 14 столетии.

Таким швом чаще всего сшивались головка сапога и подошва или задник сапога и подошва.

Необходимо отметить, что этот шов особенно удобен для сшивания деталей из толстой кожи.

Наиболее простым представляется наружный (или сандальный) шов. При выполнении

этого шва детали обуви складывались лицом наружу и прошивались по краю.

По наблюдениям Д.И.Соловьева, подобный шов появляется довольно поздно, в 14 столетии.

Таким швом чаще всего сшивались головка сапога и подошва или задник сапога и подошва.

Необходимо отметить, что этот шов особенно удобен для сшивания деталей из толстой кожи.

Выворотный шов отличается от сандального тем, что детали сшиваются по краю сложенными

лицевой стороной внутрь, а затем выворачиваются. Этот шов использовался на

не очень толстой коже в различных видах обуви: поршнях, туфлях и мягких сапогах.

Выворотный шов отличается от сандального тем, что детали сшиваются по краю сложенными

лицевой стороной внутрь, а затем выворачиваются. Этот шов использовался на

не очень толстой коже в различных видах обуви: поршнях, туфлях и мягких сапогах.

Потайные швы отличались большей прочностью и сложностью выполнения. Большая толщина кожи позволяла сшивать отдельные ее детали потайными швами, не прокалывая кожу насквозь. В зависимости от соединяемых деталей выделяется несколько разновидностей потайных швов.

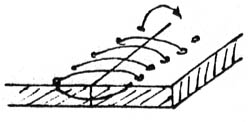

Тачной шов (справа) скреплял детали обуви встык, вплотную друг к другу. Такие

швы скрепляли верхние детали обуви (голенища сапог, головки с голенищами,

голенища с внешними задниками и т.д.). В материалах коллекции Неревского раскопа

зафиксирован иной вариант этого шва: тачной шов с прохождением нити в обмет (слева).

Тачной шов (справа) скреплял детали обуви встык, вплотную друг к другу. Такие

швы скрепляли верхние детали обуви (голенища сапог, головки с голенищами,

голенища с внешними задниками и т.д.). В материалах коллекции Неревского раскопа

зафиксирован иной вариант этого шва: тачной шов с прохождением нити в обмет (слева).

В случае скрепления деталей с приспуском на строчку край одной детали накладывался

на край другой. Таким способом скреплялись большинство подошв с верхом обуви.

В случае скрепления деталей с приспуском на строчку край одной детали накладывался

на край другой. Таким способом скреплялись большинство подошв с верхом обуви.

Выполнение такого шва требовало обязательного применения кривого шила и нитки со щетинками на концах.

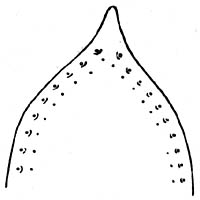

На подошвах, пришитых таким швом, оставалось два ряда отверстий (внизу слева). На некоторых подошвах

зафиксирован разрез между двумя рядами отверстий (внизу справа). Вероятно, этот разрез наносился для

облегчения сгибания края подошвы при сшивании.

Литература.

Изюмова С.А. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР, Вып.65. Труды Новгородской археологической экспедиции, т.II, М., 1959.

Соловьев Д.И. Кожаная обувь (туфли) средневекового Новгорода по материалам неревской коллекции. Дипломная работа на кафедре археологии исторического факультета МГУ, М., 1999.